- الرئيسية

- الأرشيف

- جولة المدينة

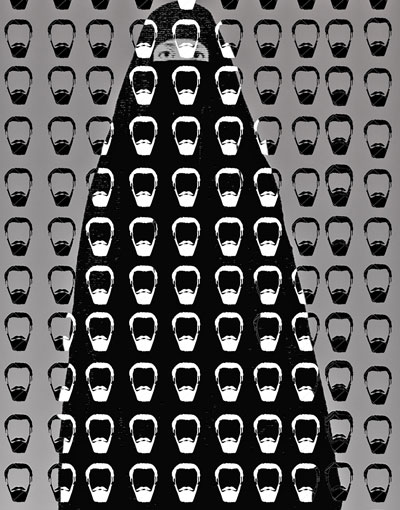

عند حاجز داعش على طريق الشام؛ ينفصل الركاب إلى كتلتين، ويصبح المسافر الغريب أخاً أو زوجاً، ونصبح كلنا كفاراً!

عايدة عبد الكريم

|

2014-12-06

|

عايدة عبد الكريم

|

2014-12-06

|

"عالتياسير.. مرّات 16 ساعة يطوّل الطريق، ومرّات 14، ومرّات 12.. المهم نوصل بخير وسلامة"، بهذه الإجابة غير المبشّرة، التي تلقيتها من المرأة بجانبي، بدأت رحلتي من دير الزور إلى دمشق.

على الحاجز الأخير للنظام، في المدخل الجنوبيّ لمدينة دير الزور، المسمّى بـ"البانوراما"؛ سخر عنصر المخابرات منا، نحن النسوة المتحضّرات للمرور في أراضي داعش: "جهزتو العدّة؟ اللي ما عندا عباية أو غطا وش أو كفوف بتستعير من زميلتا... داعش ما بترحم ها". ينطلق الباص مغادراً أراضي بشار، فبحسب ما سمعت: "ما تقدر دورية أو قوة لبشار تبعد أكثر من كيلومترين عن البانوراما".

قبل الحرب كانت الرحلة لا تستغرق أكثر من ست ساعات. واليوم، وبعد تغيّر الخارطة، أصبح الزمن آخر اعتبارات المسافرين أمام اعتباراتٍ جديدةٍ تتلخص بالنجاة من الموت والاعتقال والإهانة على حواجز القوّتين اللتين تتقاسمان السيطرة على أجزاء الطريق؛ داعش والنظام.

"فتنا بمناطق داعش؟"، أسأل المرأة التي بدت كخبيرة أسفارٍ وهي تجيبني: "لا تخافين، المعاون راح يعلّمكم شكون تعملون". وبالفعل، وقف المعاون في أول الممرّ ليلقي تعليماته:

- الزلم لقدّام والنسوان لوَرا.

- أنتم خواتي، الكل تلبس وتتغطى، العباية.. الغطا.. الكفوف.

- غطا الوجه كامل وحتى العيون.

- ولا وحدة تقرّب عالشباك أو ترفع البرداية.

وما إن أنهى كلمته حتى بدأ التنفيذ، لتدبّ الحركة في الباص، وتعقد اتفاقياتٌ سريعة، وتؤكَّد اتفاقياتٌ سابقة، يتبادل فيها الرجال والنساء خدماتٍ عدّةٍ في جوٍّ من التضامن والتكيّف أمام قوانين داعش وتهديداتها. "لا تنسى عموه، أنت خالنا، مثل ما قلتولك قبل ما نطلع، أنا اسمي سحر وأختي هاي اسمها مها وأمنا هدية"، تُذكّر فتاةٌ راكباً كهلاً، تعرّفت إليه عرضاً قبل انطلاق الرحلة، بأنه المحرم المرافق لها ولأختها في السفر. ويؤمّن كثيرٌ من الرجال أشياءهم لدى نساء (علب سجائر؛ قداحات؛ جوالات؛ أكياساً صغيرةً ووثائق). "خذي هالكيس وهالموبايل بالله حطيها بشنطتك لو سمحتي"، بادرني أحد الرجال وهو يبتسم ابتسامةُ خائفة. "لا تخافين، أنا محامي، وأنتي تعرفين". حرّكتُ رأسي مؤكدةً المعرفة والموافقة، لكنني لم أفهم بالضبط مصدر الخطورة في مهنة الرجل. لم أفكر كثيراً فرايات داعش السوداء أخذت تلوح من مسافةٍ بعيدةٍ لاذ خلالها الجميع بالصمت، وانخفضت سرعة الباص تدريجياً ليتوقف أخيراً. صعد مسلحان بلباسٍ أفغانيّ. وقف أحدهما عند الباب وتقدّم الآخر في الممرّ يدقق في هويات الرجال، ويسأل كلاً منهم عن اسمه ومهنته وسبب سفره إلى دمشق. كان يخلط بين عباراتٍ بالفصحى وأخرى بلهجةٍ مغاربيةٍ لم أميّزها. وعندما فرغ من قسم الذكور ووصل إلى الجزء النسائيّ من الباص أحنى رأسه وراح يسأل كلّ واحدةٍ من النساء عن محرمها ونوع الصلة به. "مين محرمك يا أختي؟"، سأل فتاةً أمامي. "أبوي.. خضر الحمد". صاح عنصر داعش باتجاه قسم الرجال: "أين خضر الحمد؟"، فأجابه رجلٌ من المقدمة: "نعم، نعم، أنا". سألني وأجبته. وسأل المرأة بجانبي كذلك. "جوزي.. الشوفير"، قالت المرأة،

فبدا على عنصر داعش الاستغراب قبل أن يتدخل السائق من المقدمة: "نعم يا شيخ.. هدول أهلي".

تتالت الأسئلة والأجوبة ورفع الأيدي من الأمام إلى أن انتهى التفتيش، وغادر عنصرا داعش، وتحرّك الباص من جديد. لكن امرأةً ما -بحسب ما عرفنا لاحقاً- رفعت غطاء وجهها وأزاحت الستارة ونظرت عبر الزجاج إلى عناصر داعش، لنقع كلنا في مأزقٍ أدركنا خطورته مع المطاردة القصيرة جداً لنا بعد انطلاقتنا فوراً. إذ سرعان ما أحاطت بنا السيارات، وضغط سائقنا على المكابح ليصعد ثلاثةً منهم، ثم آخرون، وهم يطلقون الشتائم بأننا كفارٌ وعملاءٌ وفاسقون. انتزع أحدهم نقاب المرأة التي رفعت الستار وداسه على الأرض وهو يسأل مسعوراً: "من محرمك؟ من محرمك؟". ثم أنزل المحارم جميعاً، شباناً وشيوخاً، ليُضربوا بأعقاب البنادق وبالعصيّ إلى أن هدأت ثائرة داعش. وسمحوا لنا، بعد توسّلٍ ورجاءٍ، أن ننطلق من جديد.

خلال ساعتين من الصمت بعد ذلك، لم ترفع أيٌّ منّا نقابها، ولم أسأل جارتي، التي بدت خائفةً مثلي، السؤال الذي راودني كفضولٍ يلجأ إليه المسافرون عادةً: "الشوفير يكون جوزك فعلاً؟".