- الرئيسية

- مقالات

- رأي

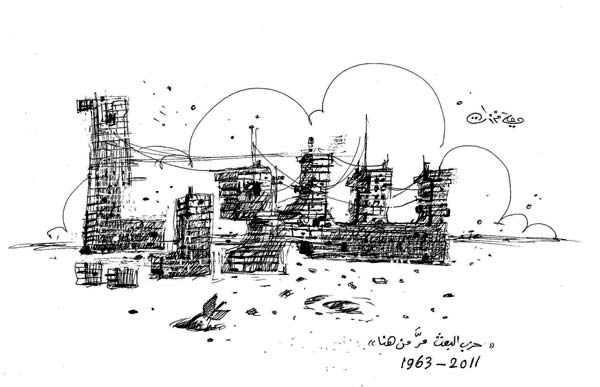

مومياء البعث المستعادة.. سمسرة «الدولة» واعتقال «المجتمع»

قيل إنّه كان لحزب البعث حصّة الأسد، حرفياً ومجازياً، في تركيبة وفد النظام إلى مؤتمر سوتشي، بل إن بعض «الرفاق المناضلين» الذين بدأوا محاولات استعادة تسميتهم الذاتية الأثيرة، تراشقوا التهاني على مواقع وتطبيقات التواصل بنجاح المؤتمر، وثمّة من دعا – دعت على وجه الدقة – إلى تنظيم ندوات جماهيرية ومهرجانات خطابية بين حطام دير الزور، لشرح آثار المؤتمر على مستقبل سوريا، وتوكيد مسيرة الصمود والتصدي برعاية قائدها بشار الأسد ومرشدها الجديد فلاديمير بوتين... لم تشرح «الرفيقة» العائدة لتوها من المنتجع الروسي الفاخر، في الواقع، كيف سيمكن فعل ذلك، إذ أن الكهرباء في ديرالزور ليست محل ثقة تكفي لتموين مكبرات الصوت، وسكان المدينة مشغولون معظم الوقت على طوابير الخبز؛ أو لعلها كانت ترمي إلى تنظيم الحفل الوطني الساهر أمام أحد الافران، فالجمع هناك مضمون وحاضر. وهو لن يغادر المكان مهما حدث كي لا يفقد أحد دوره الذي ينتظره لساعات.

حزب البعث العربي الاشتراكي باسمه السياسي المتخلف والقروسطي -الذي كان أول ذبيحة قدمها الأسد في محاولته رشوة المجتمع، لإخماد الثورة عبر إلغاء المادة الثامنة، سيئة الذكر، من الدستور- يحاول الآن استعادة بعض وجوده الذي تلاشى ذكره في السنوات الأولى من الثورة والحرب.

والبعث في الواقع ليس حزباً بالمفهوم المتداول للأحزاب –أو على الأقل فقد هذه الهوية منذ الوحدة مع مصر عام 1958- فهو لم يقدم أي برنامج سياسي أو اقتصادي لناخبين، ولا توجد في خزائن وثائقه المتخمة بالتقارير الكيدية وموزانات الاحتفالات والاختلاسات بمناسبات إحياء انتصارات لم تحدث، أي برامج عن التعامل مع المعارضة، فهذه كانت مهمة المخابرات وأجهزة القمع. ولهذا كان التخلص من وجوده الطفيلي في العلاقة القاسرة بين السلطة والمجتمع سهلاً وغير مكلف للنظام. فالثورة كسرت حاجز الحاجة إليه عند النظام الفعلي الذي كان يستخدم البعث كواجهة سياسية أو أداة تنميط للبشر، بين مستسلم «إيجابي» وبين «حيادي» و«سلبي». وحين صار المتظاهرون يهاجمون رأس النظام لم يعد من ضرورة لقشرة المهرجين، فداس عليها الشبيحة في طريقهم لقتل المدنيين.

لكنّ النظام الفعلي يشعر الآن وخصوصاً بعد التدخل الروسي العسكري بوهم الانتصار، وهو يسعى بوضوح لاستعادة آليات تكريس الاستقرار على صورة ماكانت عليه قبل الثورة، ضمن منطق حكم لايعرف إنتاج غيره في الواقع، باعتباره تركة توحي باستعادة نجاح حافظ الأسد في لجم المجتمع وقهره حتى في أصغر تفاصيل يومياته. وفي هذا الوضع السائل والمبهم لانحسار العلاقة مع البشر إلى «قتلهم فقط»، يبدو خيار استعادة أدوات الفصل السابقة التي تنتمي إلى بعض بنى الاجتماع السوري المنهار مريحاً وممكناً، فالكتلة البشرية التي كانت سابقاً تتمتع بميزة العلاقة المشتركة بين الناس وقامعيهم الحقيقيين مستعدة دائماً لأخذ هذا الدور... حزب البعث لم يكن سوى سماسرة قمع، ومهربي انتهاكات حقوقية بشعة وقاتلة وعارية بعلنية فظة، في مرحلة ما قبل البراميل والكيماوي والمحارق البشرية.

وتتجلى استعادة الصورة «البعثستانية» للدولة التي لم تعد موجودة كما نعرفها، بالإصرار على نبش الهيئة التهريجية لدور الحزب الحاكم في بلاد لا توجد فيها معان سياسية للحزبية، سواء في الحكم أو المعارضة... فالبعثيون العاملون الطامحون إلى استعادة دورهم السابق –من بقي منهم موالياً في العلن ولم يصل دولة لجوء بعيدة-، الآن هم من يتصدرون المواكب «المهيبة» التي توزع صناديق البرتقال على ذوي القتلى من شبيحة وقوات النظام –إذا عرف مصيرهم بالطبع–، ويقفون في واجهات سرادقات العزاء لـ«أخذ الأجر» بالقتيل أو لتعفيشه بالأحرى.

هم كذلك من تركت لهم مهمة تلقي توسلات وتوسطات أهالي الأطفال النازحين لتأمين مقعد دراسي، أو لتولي مهمة نقل بوستات موظفي الدولة إلى «رفاق الرفاق» لتأخير إعادة نقلهم إلى مدنهم المدمرة، ويتردد أنّ بعضهم بدأ يستعيد أدوار سمسرة الثمانيات البشعة في بيع معلومات عن مصير هذا المعتقل أو ذاك. وعلى مستوى أكثر فضائحية، سمسرة إجراءات فرز المجندين والمخطوفين لخدمة الاحتياط.

يعرف السوريون أنّ فرضية «حزب البعث هو قائد الدولة والمجتمع» التي تضمتها المادة الثامنة الشهيرة، كانت مجرد خديعة مزمنة. وأنّ المهمة الرئيسية للحزب كانت تفريخ أجيال من هواة ومحترفي الولاء لطغمة عسكرية طائفية مافيوية متسلطة؛ والحزب في جوهر دوره لم يكن سوى المتمم «العلماني» الكاذب للهيئات الدينية السنية الرسمية، ليشكلا معاً غلافاً ثنائياً يخفي – أو يحاول إخفاء- طائفية النظام الحاكم الذي يهيمن فعلاً على الدولة، ويعتقل المجتمع بين أسوار فقرها وانعزالها القصدي عن مسار العالم الراهن. في حين لعبت أدبيات الحزب المؤسسة دوراً في بناء تنظيرات ما وصف بالنهج الاشتراكي لاقتصاد الدولة، وهو غطاء لعملية تحويل الناتج الوطني إلى جيوب مافيات حاكمة، تحت شعارات تمجيد الفقر وإعلاء شأن البؤس بدعوى عدم الخضوع لشروط الديون الدولية.

لكن «الرفاق» في غالبيتهم الساحقة لايهتمون لهذه التفاصيل «الجانبية»، فهم في علاقتهم مع الحزب واحد من قسمين أساسيين، فإمّا أنّهم مرغمون على الانتساب، يتجاهلون كل أنشطته ولا يعترفون بجدوى وجود أسمائهم في قوائمه، إلّا بكونها تمثل احتمالاً ضئيلاً لإثارة تعاطف أجهزة الأمن، إن وقعوا في قبضتها لسبب ما قد لا يكون سياسياً، أو أنّهم باحثون عن درجة أعلى في السلم الوظيفي. والمفارقة هنا أنّ البعث نفسه كان في مرحلة ما يقدم هذه الميّزة، مع تحوله إلى ما يشبه دائرة حكومية تقدم وظيفة مستقرة بعمل مريح، حتى ضمن فصائله المسلحة التي تشكلت بعد مذابح الثمانينات.

سهيل نظام الدين

سهيل نظام الدين